「原住民族」的認同,正來自於殖民國家的存在

[epq-quote align=”align-right”]原住民族若要爭取對於自身權益的保障⋯⋯,自然也只能寄望通過殖民國家設計的制度來處理⋯⋯ 然而,協助進行原住民族的界定與賦權,顯非國家治理人群的唯一手段。[/epq-quote]要理解這個議題的發展過程,必須要先從「原住民族」這個概念的來歷講起。

1980 年代,全球的原住民族運動開始興起,各地的「原住民」(通常是指涉在拓殖者與殖民國家來到當地之前,就已經在當地生活的人群)透過繁複的對於語言、宗教、日常行為以及血統的族群研究,生產出一套民族論述,宣稱原住民族的文化實踐有別於殖民社群、並且辨識(或至少宣稱)原住民族在歷史上是受到過殖民國家的侵略、資源掠奪、文化清洗甚至種族屠殺的。

「原住民族」和殖民國家的反抗─受害關係,是他們建立民族認同的重要元素;除此之外,原住民族的族群分界,也仰賴殖民國家的承認與規劃 —— 在這個面向的論述中,原住民族是由於國家某種程度上承認自身的罪咎、由於國家對他們做出肯認與讓步,才得以獲得相關的保障與補助、或至少有制度上正當的理由去爭取它們。

原住民族的民族論述和殖民國家同時存在著「對立」和「共謀」的兩個面向,要是在這套民族論述中抽掉「殖民國家」的角色,那麼原住民族對抗的對象消失了、制度上的承認來源消失了,只剩下邊界非常模糊不定的「共同文化實踐」,那麼這套民族論述將會應聲瓦解 —— 畢竟許多原住民族的「傳統文化」確實是因應民族論述的需求而生產出來的,儘管這裡從不是要否認原住民確實有其特殊、豐富的文化實踐內容(事實上,這些文化實踐內容的多樣性,往往遠高於原住民族論述中,為了生產族群邊界而建構出來的「傳統文化」)。

正因為原住民族的族群邊界與權力來源,是在他們對殖民國家的抵抗—治理之間、以及在殖民國家所安排的族群制度裡才能夠續存的概念,所以原住民族若要爭取對於自身權益的保障、謀求自身的生存空間與文化實踐機會,自然也只能寄望通過殖民國家設計的制度來處理;中華民國用以承認原住民族地位的《原住民族基本法》,當然就成為了原住民族獲得話語正當性的最佳媒介。

然而,協助進行原住民族的界定與(表面上的)賦權,顯非國家治理人群的唯一手段。

國家可以透過資本主義、透過國民教育、透過控制「社會發展」的走向,映射在所有人民(而非只有原住民族)的腦海中 —— 原住民族當然不是國家唯一(也不是優先)要服務的對象,而往往更多的只是虛應故事。正是因此,原住民族的權益才會持續受到限縮,在很多的社會議題中,原住民族也往往被輕易的犧牲掉。

[caption id="" align="aligncenter" width="640"] 原住民族內部豐富的文化多樣性,往往高於「原住民族」論述中為了產生族群邊界而建構出來的「傳統文化」。(Credit: 林 展群 / CC BY-SA 2.0)[/caption]

台獨與原住民族運動共同的困境與矛盾

基本上,現在殖民台灣的殖民國家沒甚麼好爭議的,就是中華民國政府 —— 那麼,如果由「台灣人」建立「台灣國」,脫離了中華民國殖民,是不是就沒有這個殖民國家忽視原住民族、犧牲原住民族利益的問題了呢?

不,問題可大了。

在絕大多數的台灣獨立論述與想像中,建立「台灣國」的重要先決條件是打造一個「台灣民族」。台灣民族的民族論述,和原住民族的民族論述可能會彼此重疊、也可能會彼此排擠。台灣民族論述因應既有的原住民族論述,主要有「容納」和「排除」兩種論調,而「排除」的論調,又衍生出兩種不同的制度想像。

「容納」的論調就是,將原住民族直接納入台灣民族之中,將文化實踐的差異暫時擱置,只要意欲推翻中華民國並長居台灣,就都是台灣民族。

這套論調的最大困境在於,「台灣民族」的概念其實被台獨運動者徹底壟斷,用以構建反中華民國的集體認同,而原住民族則根本就失語了,只能夠寄望於台灣國可以比中華民國更好的照顧他們所願意保存的文化實踐與論述 —— 但是基於這個台灣民族論述打從一開始就忽略了在既有的原住民族論述中被界定出來的族群差異性、以及許多非原住民族的族群長期做為殖民國家傷害原住民族的幫兇,所以多數原住民應該不太會被說服到。

[epq-quote align=”align-right”]儘管台獨的支持者會很樂意辯護道「如果發生問題,台灣國一定比中華民國更能解決」,但畢竟治理的方式看起來跟中華民國就沒甚麼差別⋯⋯[/epq-quote]「排除」的兩種方案則分別在台灣國要或不要包含原住民族的論述中出現。若台灣國「要」包含原住民族,那麼未來的台灣國必須繼續扮演一個殖民國家的角色、因襲與過去的殖民國家類似的治理制度,維繫這個同時生產又宰制「原住民族」的狀態。

這套論調的困境是,基本上所有在中華民國治理之下的問題都有可能會繼續發生,儘管台獨的支持者會很樂意辯護道「如果發生問題,台灣國一定比中華民國更能解決」,但畢竟治理的方式看起來跟中華民國就沒甚麼差別,所以多數人應該不太會被說服到。

若台灣國「不要」包含原住民族,那麼就表示台灣國要讓各部落脫離台灣國自治或者獨立、不受台灣國管轄。這套論述的前提是,它浪漫的想像原住民族是一個固著在「前現代」狀態下的群體,可以輕易的從殖民國家的治理底下剝離出來。

這個想像完全是胡扯。

事實上如前所述,原住民族的民族論述和殖民國家深深糾纏在一塊,根本不可分割,所以多數人剛聽到的時候可能會很開心,但仔細一想就應該不太會被說服到。

嗯,就是多數人應該不太會被說服到。

正如同只主張台灣獨立的人,往往不太有辦法說服被那些覺得被中華民國治理沒甚麼問題的人、沒有辦法說服那些總覺得有一些議題和台獨一樣重要(或比台獨更重要)的人、沒有辦法說服對於民族與國家的建構過程抱持懷疑的人一樣。

正如同倡議原住民族議題的人,也不太容易說服那些心有旁騖的人 —— 更不用想要說服那些從一開始就輕蔑、甚至敵視原住民族的人(這種人不但存在而且真不少,因此他們長期是原住民族論述中族群向心力的重要來源)。

而且更慘的是,在傳統領域劃設爭議這個原住民族的重要議題裡,原住民族倡議者不但沒能夠拉近和他們原本難以溝通的人的距離,甚至於還另闢戰場、製造了新的敵人。

[caption id="attachment_14788" align="aligncenter" width="640"]

原住民族內部豐富的文化多樣性,往往高於「原住民族」論述中為了產生族群邊界而建構出來的「傳統文化」。(Credit: 林 展群 / CC BY-SA 2.0)[/caption]

台獨與原住民族運動共同的困境與矛盾

基本上,現在殖民台灣的殖民國家沒甚麼好爭議的,就是中華民國政府 —— 那麼,如果由「台灣人」建立「台灣國」,脫離了中華民國殖民,是不是就沒有這個殖民國家忽視原住民族、犧牲原住民族利益的問題了呢?

不,問題可大了。

在絕大多數的台灣獨立論述與想像中,建立「台灣國」的重要先決條件是打造一個「台灣民族」。台灣民族的民族論述,和原住民族的民族論述可能會彼此重疊、也可能會彼此排擠。台灣民族論述因應既有的原住民族論述,主要有「容納」和「排除」兩種論調,而「排除」的論調,又衍生出兩種不同的制度想像。

「容納」的論調就是,將原住民族直接納入台灣民族之中,將文化實踐的差異暫時擱置,只要意欲推翻中華民國並長居台灣,就都是台灣民族。

這套論調的最大困境在於,「台灣民族」的概念其實被台獨運動者徹底壟斷,用以構建反中華民國的集體認同,而原住民族則根本就失語了,只能夠寄望於台灣國可以比中華民國更好的照顧他們所願意保存的文化實踐與論述 —— 但是基於這個台灣民族論述打從一開始就忽略了在既有的原住民族論述中被界定出來的族群差異性、以及許多非原住民族的族群長期做為殖民國家傷害原住民族的幫兇,所以多數原住民應該不太會被說服到。

[epq-quote align=”align-right”]儘管台獨的支持者會很樂意辯護道「如果發生問題,台灣國一定比中華民國更能解決」,但畢竟治理的方式看起來跟中華民國就沒甚麼差別⋯⋯[/epq-quote]「排除」的兩種方案則分別在台灣國要或不要包含原住民族的論述中出現。若台灣國「要」包含原住民族,那麼未來的台灣國必須繼續扮演一個殖民國家的角色、因襲與過去的殖民國家類似的治理制度,維繫這個同時生產又宰制「原住民族」的狀態。

這套論調的困境是,基本上所有在中華民國治理之下的問題都有可能會繼續發生,儘管台獨的支持者會很樂意辯護道「如果發生問題,台灣國一定比中華民國更能解決」,但畢竟治理的方式看起來跟中華民國就沒甚麼差別,所以多數人應該不太會被說服到。

若台灣國「不要」包含原住民族,那麼就表示台灣國要讓各部落脫離台灣國自治或者獨立、不受台灣國管轄。這套論述的前提是,它浪漫的想像原住民族是一個固著在「前現代」狀態下的群體,可以輕易的從殖民國家的治理底下剝離出來。

這個想像完全是胡扯。

事實上如前所述,原住民族的民族論述和殖民國家深深糾纏在一塊,根本不可分割,所以多數人剛聽到的時候可能會很開心,但仔細一想就應該不太會被說服到。

嗯,就是多數人應該不太會被說服到。

正如同只主張台灣獨立的人,往往不太有辦法說服被那些覺得被中華民國治理沒甚麼問題的人、沒有辦法說服那些總覺得有一些議題和台獨一樣重要(或比台獨更重要)的人、沒有辦法說服對於民族與國家的建構過程抱持懷疑的人一樣。

正如同倡議原住民族議題的人,也不太容易說服那些心有旁騖的人 —— 更不用想要說服那些從一開始就輕蔑、甚至敵視原住民族的人(這種人不但存在而且真不少,因此他們長期是原住民族論述中族群向心力的重要來源)。

而且更慘的是,在傳統領域劃設爭議這個原住民族的重要議題裡,原住民族倡議者不但沒能夠拉近和他們原本難以溝通的人的距離,甚至於還另闢戰場、製造了新的敵人。

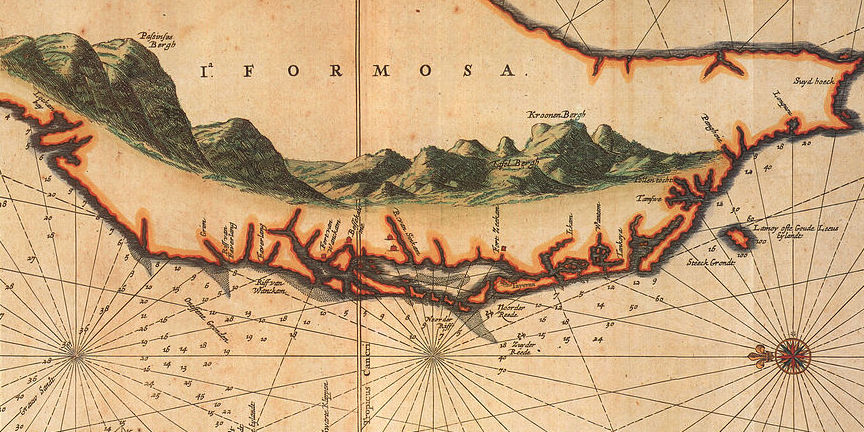

[caption id="attachment_14788" align="aligncenter" width="640"] 1727 年荷蘭文標示的台灣地圖。(Credit: CC0)[/caption]

「傳統領域」概念的內在缺陷

這個議題早在使用「傳統領域」這一詞彙的時刻,就已經注定失敗了 —— 而這個失敗,還不用談到資本主義介入的問題,而是人們對於「傳統領域」這個詞彙的解讀,本身就有歧見。

非原住民族會很直接地這樣解讀:「傳統領域」是由形容詞「傳統」和名詞「領域」構成;「傳統」的意思是「世代相傳」、「舊有的」,而「領域」則是指「主權區域」、「領有的空間」。原住民族透過這個詞彙,宣稱自己是這塊土地原本的主人、是世代在一定的空間內生活、實踐自身文化的群體,所以所有對於這塊土地的利用,都應該要問過原住民族。

於是非原住民族看到這樣的宣稱無不氣得跳腳的,「我在這塊土地上居住了數代人,憑甚麼這塊土地就不能是我的傳統領域?」「我在財產上確實擁有這塊土地,憑甚麼我不是這塊土地的主人?」「憑甚麼別人可以來干預我家要幹嘛?」這個概念因此自然而然的就受到人們的疑慮與抵制。

但是在原住民族的定義中,「傳統領域」並不是那個意思:「傳統」不只是「舊有的」,它同時也指涉「傳統文化」,「領域」指的是「整體空間」。

在這個解讀中,傳統領域是指原住民族的傳統文化和這個空間具有密不可分的連結,空間本身在文化實踐中佔據了一席之地。不管要依照《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》中叫做「部落範圍土地」、「原住民族土地」這類單純指涉「空間屬性」的辭彙,或者叫做「傳統文化實踐場域」之類的辭彙,都比「傳統領域」來得更好。

當前這個議題的關心者在每一次的討論中,都總是需要耗費非常多的力氣去解釋「傳統領域」的真正意思,卻始終沒能談論到問題的核心之處,正就是使用這個辭彙對於議題造成的不可挽回的傷害。

儘管原住民族其實是試圖透過「傳統文化」的論述,以及《原住民族基本法》的保障,在殖民國家的治理之下勉強擠出文化實踐的寸地尺天,然而不論是哪一種解讀,「傳統領域」都內含著「原住民族的傳統文化應被保留」的預設,而傳統領域由於與傳統文化密不可分,所以應予劃設。

一方面,人們理應承認原住民的文化多樣性確實值得被重視(當然,「人們未必都這麼想」絕對是重要的、甚至有可能是最重要的問題),如果抽離了「空間」這個原住民文化的重要元素,那麼這些文化實踐將直接受到影響。但另一方面不能不注意的是,將傳統文化實踐連結到土地、空間的論述,其實也有可能是因應殖民國家的治理而生產出來的東西。

此外,在制度中被劃分與標誌出來的文化單元,其邊界是渾沌不明、隨時變動的。這樣的問題當然發生在「民族」邊界的生產上(例如從 9 族陸續增加到 16 族),但更嚴重的實務問題出在「部落」的邊界上,例如都蘭部落宣告的傳統領域把莿桐部落給劃了進去,莿桐部落卻表示都蘭部落人根本就沒在這裡活動的爭端。這樣的爭端當然是可協調的,但依舊呈現了這套看似清楚的邊界劃定系統實際存在的曖昧性。

原住民族人之間尚且如此,原住民族與非原住民族之間、部落與私有地之間的關係自然會更加難解。

[caption id="" align="aligncenter" width="640"]

1727 年荷蘭文標示的台灣地圖。(Credit: CC0)[/caption]

「傳統領域」概念的內在缺陷

這個議題早在使用「傳統領域」這一詞彙的時刻,就已經注定失敗了 —— 而這個失敗,還不用談到資本主義介入的問題,而是人們對於「傳統領域」這個詞彙的解讀,本身就有歧見。

非原住民族會很直接地這樣解讀:「傳統領域」是由形容詞「傳統」和名詞「領域」構成;「傳統」的意思是「世代相傳」、「舊有的」,而「領域」則是指「主權區域」、「領有的空間」。原住民族透過這個詞彙,宣稱自己是這塊土地原本的主人、是世代在一定的空間內生活、實踐自身文化的群體,所以所有對於這塊土地的利用,都應該要問過原住民族。

於是非原住民族看到這樣的宣稱無不氣得跳腳的,「我在這塊土地上居住了數代人,憑甚麼這塊土地就不能是我的傳統領域?」「我在財產上確實擁有這塊土地,憑甚麼我不是這塊土地的主人?」「憑甚麼別人可以來干預我家要幹嘛?」這個概念因此自然而然的就受到人們的疑慮與抵制。

但是在原住民族的定義中,「傳統領域」並不是那個意思:「傳統」不只是「舊有的」,它同時也指涉「傳統文化」,「領域」指的是「整體空間」。

在這個解讀中,傳統領域是指原住民族的傳統文化和這個空間具有密不可分的連結,空間本身在文化實踐中佔據了一席之地。不管要依照《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》中叫做「部落範圍土地」、「原住民族土地」這類單純指涉「空間屬性」的辭彙,或者叫做「傳統文化實踐場域」之類的辭彙,都比「傳統領域」來得更好。

當前這個議題的關心者在每一次的討論中,都總是需要耗費非常多的力氣去解釋「傳統領域」的真正意思,卻始終沒能談論到問題的核心之處,正就是使用這個辭彙對於議題造成的不可挽回的傷害。

儘管原住民族其實是試圖透過「傳統文化」的論述,以及《原住民族基本法》的保障,在殖民國家的治理之下勉強擠出文化實踐的寸地尺天,然而不論是哪一種解讀,「傳統領域」都內含著「原住民族的傳統文化應被保留」的預設,而傳統領域由於與傳統文化密不可分,所以應予劃設。

一方面,人們理應承認原住民的文化多樣性確實值得被重視(當然,「人們未必都這麼想」絕對是重要的、甚至有可能是最重要的問題),如果抽離了「空間」這個原住民文化的重要元素,那麼這些文化實踐將直接受到影響。但另一方面不能不注意的是,將傳統文化實踐連結到土地、空間的論述,其實也有可能是因應殖民國家的治理而生產出來的東西。

此外,在制度中被劃分與標誌出來的文化單元,其邊界是渾沌不明、隨時變動的。這樣的問題當然發生在「民族」邊界的生產上(例如從 9 族陸續增加到 16 族),但更嚴重的實務問題出在「部落」的邊界上,例如都蘭部落宣告的傳統領域把莿桐部落給劃了進去,莿桐部落卻表示都蘭部落人根本就沒在這裡活動的爭端。這樣的爭端當然是可協調的,但依舊呈現了這套看似清楚的邊界劃定系統實際存在的曖昧性。

原住民族人之間尚且如此,原住民族與非原住民族之間、部落與私有地之間的關係自然會更加難解。

[caption id="" align="aligncenter" width="640"] 渾沌不明、隨時變動的邊界,也發生在「民族」與「部落」邊界的產生。圖為都蘭山。(Credit: Fcuk1203 / CC BY-SA 3.0)[/caption]

一個超越私有財產與民族邊界的高空設想

這裡有一個比較理想性的試圖超越前述困境的構想。首先,其實民族論述與傳統文化如何被生產並非重點、由誰來如何宣告傳統領域範圍並非重點、甚至於原住民文化的被保障與否也都不是重點 —— 重點在於,土地的私有制內含著嚴重的瑕疵,而且這不但在原住民族傳統領域上造成問題,也在許許多多的迫遷、工廠設置、開發案、文化資產爭議中造成周遭居民的嚴重困境。

土地私有的狀態,意味著只要握有土地的所有權,不論是個人、財團、國家,都可以絲毫不在乎周遭的任何人,任何使用這個空間、認為這個空間對自己有特殊意義、長期要在這個空間附近生活與實踐文化的人們,通通都無法置喙持有者對於這塊土地的任何使用方式,土地的持有者往往可以無所顧忌的做出許多罔顧和這個空間有實際互動的人們的決策。

因為「空間」實際上是每一個人、每一群人的生活與文化實踐所必須,而不僅僅是原住民族,也不僅僅是土地的持有者。

所有對於土地的使用,都應該要由這塊土地周遭、會直接使用到這個空間的鄰里一同決定。不論這些人是甚麼族群或階級,所有空間使用與開發的前提是,必須經由當地周遭的鄰里、以及所有會實際在這個空間生活的人們互相協商、討論、評估,來拒絕、接受或修改所有在這個空間可能會戕害鄰里、或為鄰里帶來利益的使用方式。

儘管這個概念本來就有在一些空間規劃的過程中被注意到,只是在操作上經常缺乏實際成效、淪為虛應制度的背書工具(例如公聽會沒人去甚至有人被擋在外面的狀況)—— 但根本的問題是,它現有的運用幾乎沒有進入到私有土地的利用上,所以許多的建案與開發才會一再對周遭的鄰里造成傷害。

當然,這個構想因為看上去很美好,所以也有著許多致命的缺陷,這裡也任意舉出幾個:例如鄰避效應(編按1)的存在,可能導致沒有任何地方可以被規劃為一些多數人不喜歡的機構,例如社會底層人士的住居、垃圾的處理場、高汙染的產業、死亡空間等等,而這個部分也可能仍舊需要國家力量的介入。再來,「鄰里」是一個在制度上完全無法定義的、不可捉摸的概念,儘管這個構想本身的前提就是承認並且擁抱「鄰里」的曖昧特質,並由此創造決策的彈性,但它也因此顯得不牢靠、難以信賴。

最大的問題是,如果在這個鄰里之中,某些群體的聲量遠大於另些群體,那麼在不同的文化實踐需求中,究竟要怎麼得出一個不會侵害異質群體或弱勢的文化的空間使用策略呢?

原住民族持續做出民族的論述,就是透過宣稱「我們有一套特殊的傳統文化」,試圖回應這個困境 —— 但是顯然它無法足夠好的解決人們究竟如何看待異質群體的問題,反而產生了關於民族邊界的新問題。

在一套對於異質群體的友善、悅納的態度被多數人所習慣以前,這些議題的處境依舊會是懸而未決、甚至於持續惡化的。

所以,還能怎麼做?

傳領爭議的未決性,或許更是當前最合適的狀態

[epq-quote align=”align-right”]其實這非但不是死局,而且還是當前最適合去做的事情:維持這個議題的爭議性,讓不特定的大眾知道這個議題還未解決、還有待討論。[/epq-quote]現在,傳統領域劃設的爭議看似進入族人和政府各執一見的惡鬥死局,而且族人的精力正在逐漸耗損 —— 但其實這非但不是死局,而且還是當前最適合去做的事情:維持這個議題的爭議性,讓不特定的大眾知道這個議題還未解決、還有待討論。

之前在凱道超過三個月的帳篷,這些為了族人的家園、生活空間和文化實踐空間而辛苦抗爭的議題工作者,非常需要更多人的參與。有越多人投入,它就會越有能量、越有機會觸碰到那些本來並不關心的人。

筆者一再強調的是,原住民族的民族論述是和殖民國家互動下的產物(而且不管是哪一個國家的情況都不會比較好),在接觸這些論述的時候應該要對此有所知覺 —— 儘管這毫不影響原住民日常生活中的文化實踐,以及這些實踐中非常多值得欣賞與參考的地方,需要在跨族群實際的互動中(而不是透過課本)直接去體察與理解。

長此以往,也許有一天,人們就可以不再需要繁複的民族劃分,自然而然的承認並接納彼此的差異與需求,共同生活。

[caption id="" align="aligncenter" width="640"]

渾沌不明、隨時變動的邊界,也發生在「民族」與「部落」邊界的產生。圖為都蘭山。(Credit: Fcuk1203 / CC BY-SA 3.0)[/caption]

一個超越私有財產與民族邊界的高空設想

這裡有一個比較理想性的試圖超越前述困境的構想。首先,其實民族論述與傳統文化如何被生產並非重點、由誰來如何宣告傳統領域範圍並非重點、甚至於原住民文化的被保障與否也都不是重點 —— 重點在於,土地的私有制內含著嚴重的瑕疵,而且這不但在原住民族傳統領域上造成問題,也在許許多多的迫遷、工廠設置、開發案、文化資產爭議中造成周遭居民的嚴重困境。

土地私有的狀態,意味著只要握有土地的所有權,不論是個人、財團、國家,都可以絲毫不在乎周遭的任何人,任何使用這個空間、認為這個空間對自己有特殊意義、長期要在這個空間附近生活與實踐文化的人們,通通都無法置喙持有者對於這塊土地的任何使用方式,土地的持有者往往可以無所顧忌的做出許多罔顧和這個空間有實際互動的人們的決策。

因為「空間」實際上是每一個人、每一群人的生活與文化實踐所必須,而不僅僅是原住民族,也不僅僅是土地的持有者。

所有對於土地的使用,都應該要由這塊土地周遭、會直接使用到這個空間的鄰里一同決定。不論這些人是甚麼族群或階級,所有空間使用與開發的前提是,必須經由當地周遭的鄰里、以及所有會實際在這個空間生活的人們互相協商、討論、評估,來拒絕、接受或修改所有在這個空間可能會戕害鄰里、或為鄰里帶來利益的使用方式。

儘管這個概念本來就有在一些空間規劃的過程中被注意到,只是在操作上經常缺乏實際成效、淪為虛應制度的背書工具(例如公聽會沒人去甚至有人被擋在外面的狀況)—— 但根本的問題是,它現有的運用幾乎沒有進入到私有土地的利用上,所以許多的建案與開發才會一再對周遭的鄰里造成傷害。

當然,這個構想因為看上去很美好,所以也有著許多致命的缺陷,這裡也任意舉出幾個:例如鄰避效應(編按1)的存在,可能導致沒有任何地方可以被規劃為一些多數人不喜歡的機構,例如社會底層人士的住居、垃圾的處理場、高汙染的產業、死亡空間等等,而這個部分也可能仍舊需要國家力量的介入。再來,「鄰里」是一個在制度上完全無法定義的、不可捉摸的概念,儘管這個構想本身的前提就是承認並且擁抱「鄰里」的曖昧特質,並由此創造決策的彈性,但它也因此顯得不牢靠、難以信賴。

最大的問題是,如果在這個鄰里之中,某些群體的聲量遠大於另些群體,那麼在不同的文化實踐需求中,究竟要怎麼得出一個不會侵害異質群體或弱勢的文化的空間使用策略呢?

原住民族持續做出民族的論述,就是透過宣稱「我們有一套特殊的傳統文化」,試圖回應這個困境 —— 但是顯然它無法足夠好的解決人們究竟如何看待異質群體的問題,反而產生了關於民族邊界的新問題。

在一套對於異質群體的友善、悅納的態度被多數人所習慣以前,這些議題的處境依舊會是懸而未決、甚至於持續惡化的。

所以,還能怎麼做?

傳領爭議的未決性,或許更是當前最合適的狀態

[epq-quote align=”align-right”]其實這非但不是死局,而且還是當前最適合去做的事情:維持這個議題的爭議性,讓不特定的大眾知道這個議題還未解決、還有待討論。[/epq-quote]現在,傳統領域劃設的爭議看似進入族人和政府各執一見的惡鬥死局,而且族人的精力正在逐漸耗損 —— 但其實這非但不是死局,而且還是當前最適合去做的事情:維持這個議題的爭議性,讓不特定的大眾知道這個議題還未解決、還有待討論。

之前在凱道超過三個月的帳篷,這些為了族人的家園、生活空間和文化實踐空間而辛苦抗爭的議題工作者,非常需要更多人的參與。有越多人投入,它就會越有能量、越有機會觸碰到那些本來並不關心的人。

筆者一再強調的是,原住民族的民族論述是和殖民國家互動下的產物(而且不管是哪一個國家的情況都不會比較好),在接觸這些論述的時候應該要對此有所知覺 —— 儘管這毫不影響原住民日常生活中的文化實踐,以及這些實踐中非常多值得欣賞與參考的地方,需要在跨族群實際的互動中(而不是透過課本)直接去體察與理解。

長此以往,也許有一天,人們就可以不再需要繁複的民族劃分,自然而然的承認並接納彼此的差異與需求,共同生活。

[caption id="" align="aligncenter" width="640"] Credit: Mata Taiwan[/caption]

編按

Credit: Mata Taiwan[/caption]

編按

- 鄰避效應又稱「嫌惡設施理論」或「我家後院理論」,為形容開發計劃因受到該區或鄰近地區居民反對的貶義詞。